Eigenbau

Im Folgenden gehen wir die Schritte durch, welche bei der Errichtung einer Anlage Berücksichtigung finden sollten. Bitte zögern Sie nicht jede Idee die Ihnen Sinnvoll erscheint auch in die Tat um zu setzen. Wir können Ihnen garantieren, das das Ei des Columbus noch nicht gefunden wurde.

Haftungsausschluss

Die Nutzung dieser Software erfolgt auf eigene Gefahr. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung der Software entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust, Systemausfälle oder wirtschaftliche Schäden. Die Software wird „wie sie ist“ bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Software jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu aktualisieren oder einzustellen.

Vorwort

Hier bespreche ich den Aufbau einer kleinen Hydroponikanlage. Aquaponikanlagen sind technisch höchst anspruchsvoll und unterliegen auch dem Tierschutz, weshalb ich vor dem Aufbau einer eigenen Anlage dem Leser oder der Leserin eine Studie nahelegen möchte die unter wissenschaftlichen Kriterien darüber berichtet. Natürlich können Sie sich auch bei uns beraten lassen.

Der Bau einer eigenen Anlage für den Hausbedarf oder auch nur das Erlebnis einer eigenen Miniaturfarm, ist betriebswirtschaftlich eine kostspielige Angelegenheit. Die ganzen Aufwendungen zusammengerechnet und den eigenen Stundenlohn auf Null Euro gesetzt, landet man schnell bei 200 bis 300 Euro an einmaligen1 Materialkosten für den Aufbau und bei etwa 50 bis 100 Euro für Dünger, Wasser und Strom - pro Ernte. Wer im Großmarkt schon einmal einkaufen war, wird sich an den Kopf greifen und shoppen gehen.

1) Es gibt zumindest bei der Pumpe einen Verschleiß. Wer seinen Händler in den Wahnsinn treiben möchte, passt gut auf die Quittung auf und tauscht diese einfach bei Defekt um, da sie selten zwei Jahre im Dauerbetrieb überlebt. Das heißt: sorgen Sie für eine Ersatzpumpe schon vor Inbetriebnahme der Anlage !

Wer einen Garten oder Hinterhof zu Verfügung hat und auch mit Sonne rechnen kann und nicht nur seinen überzähligen Beistelltisch einem produktiven Zweitleben zuführen möchte, wird mit etwas mehr Aufwand und ein bisschen technischem Geschick auf seine Kosten kommen, wenn auch nicht in monetärer Hinsicht - wie bereits erwähnt, ja nach Größe der Anlage.

Der perfekte Ort für Hydroponik ist, zumindest in kühleren Breitengraden (mit Frost), das Gewächshaus. In diesem Beitrag werden wir die Anlage außer Haus, aber ohne Gewächshaus gestalten. Also eine Freiland-Hydroponik-Anlage. Diese kann, je nach Wetter, sechs bis acht Monate betrieben werden.

Gestaltung und Dimensionierung

Für den Anfang und diesen Artikel habe ich NFT (Nährstoff-Film-Technik = Nutrient Film Technic) ausgewählt. Diese hat viele Vorteile aber auch die Nachteile muss man erwähnen: Ein besonderer Haken ist der Verlust aller Pflanzen bei defekten Pumpen oder Stromausfall.

Hier finden Sie andere Anlagentypen im Überblick...

Kurzfassung zur NFT Technik:

Pro:

- geringer Nährstoffverbrauch

- geringer Wasserverbrauch

- sehr hoher Ertrag

Kontra:

- hohe Anschaffungskosten

- Stromversorgung nötig

- Kontrollaufwand nötig

- bei Strom- oder Pumpenausfall: Ernte-Verlust

Die Realisierung der Anlage gestaltet sich handwerklich sehr einfach und mit relativ geringem Aufwand. Wir benötigen zuerst einige Meter KG-Rohren (Kanalgrundrohren) um die Gestaltungsmöglichkeiten zu umreißen. Die Verwendung von Kanalgrundrohren hat viele Vorteile. Sie sind Säuren- und Laugenbeständig und durch ihre Verbreitung sehr günstig. Ab etwa 5.- € pro Meter und etwa drei Euro pro Winkel kommt man bei einer 20 Meter-Anlage, mit etwa 50 bis 60 Pflanzen Kapazität, schon mit knapp 100 Euro aus. Diese Rohre sind übrigens nicht Frostsicher -was auch immer Sie im Winter anpflanzen wollen, bitte schreiben Sie mir!

Aufstellungsort

Die verfügbaren KG-Rohrtypen (Biegung, Teilung, etc., Foto siehe unten) erlauben eine große Freiheit bei der Gestaltung der eigenen Anlage. Den einzigen Punkt, den man stets im Hinterkopf haben sollte, ist das nötige Gefälle, das eine Anlage des Typs NFT nötig macht. In Kombination mit der Steig-Leistung der gewählten Pumpe (siehe Tabelle unten) steht auch das maximale Gefälle auf der Rohrstrecke fest. Also von dem Punkt an dem der Nährstoff (Wasser mit Dünger) in die Anlage gepumpt wird, bis zum Abflussbecken, darf der Höhenunterschied nur so hoch sein wie die maximale Förderhöhe der gewählten Pumpe.

Mit der von uns verwendeten Aquarienpumpe ergab sich das diese bei etwa 1,3 Meter Steighöhe Ihre Leistungsgrenze erreicht hat. In unserer Anlage haben wir zusätzlich ein Reservoir von 65 Litern hinzugefügt. Die 20 Meter Rohrleitung die wir dafür verwenden hat also ein Gefälle von etwa 1,2 Meter auf 20 Meter Länge. Weniger Gefälle verringert schnell den Sauerstoffgehalt in der Nährlösung.

Der Bauplan

Es empfiehlt sich eine Skizze anzufertigen, bevor man die Rohre zurechtschneidet (wenn überhaupt nötig) und zusammensteckt. Das Zusammenstecken bedarf etwas körperlicher Anstrengung oder man schmiert etwas Speiseöl auf die Gummidichtung. Das auseinanderzieren der Rohre, sollte man sich geirrt haben oder umbauen wollen, gestaltet sich sehr kraftaufwendig.

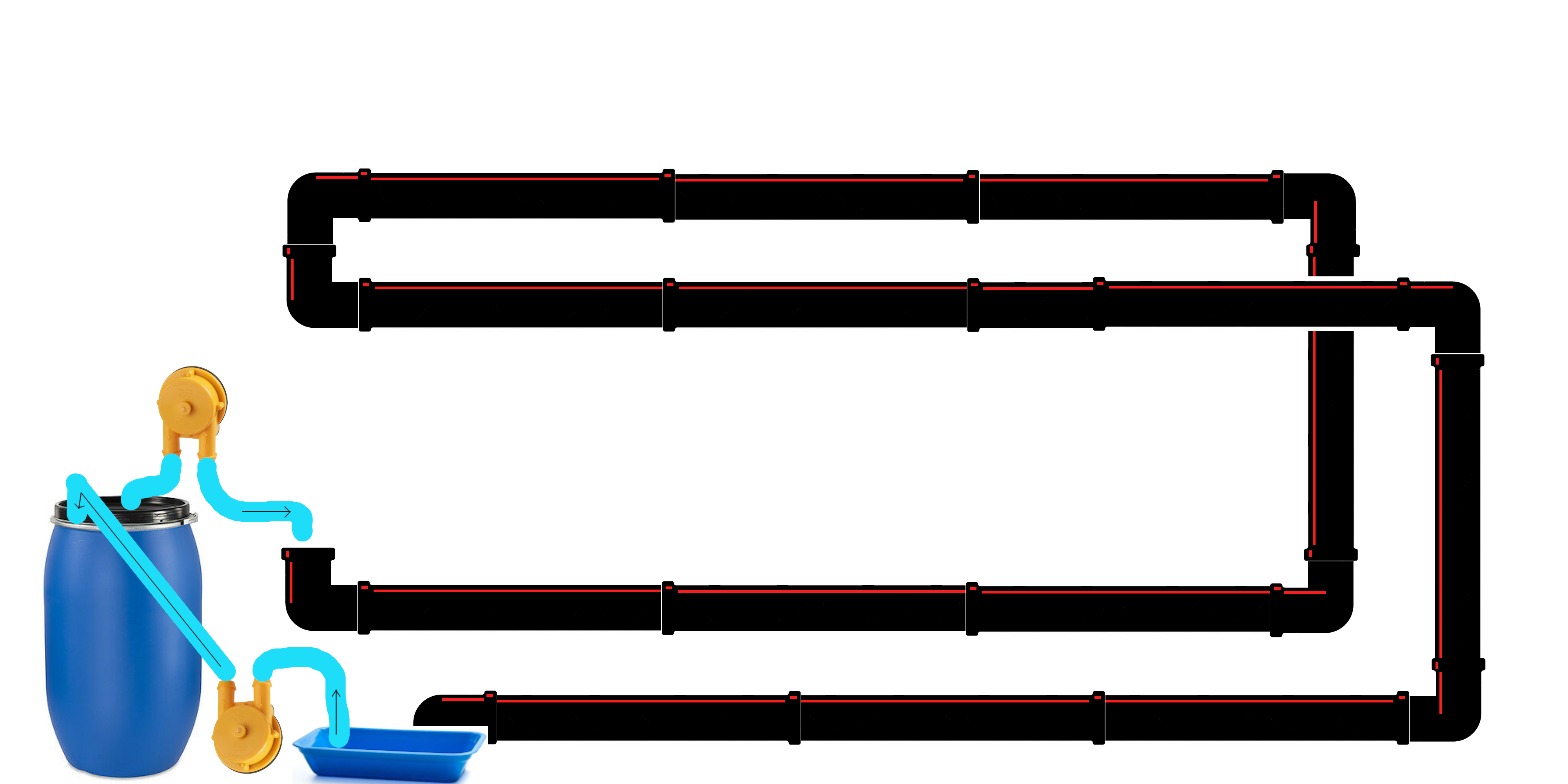

Diese Skizze dient der Orientierung um die Ausmaße der Anlage abschätzen zu können. Ein Rohrelement hat einen Meter Länge, Ein Bogen von 90 Grad nimmt etwa 25 X 25 cm Platz ein. Das große blaue Fass dient als Reservoire. Aus diesem wird mit einer Pumpe die Nährlösung in das Rohrsystem gepumpt. Nach dem die Nährflüssigkeit das Rohrsystem verlassen hat wird diese in einer flachen Schale aufgefangen und in das Reservoir zurückgepumpt. Die Pumpe, welche die Schale leer pumpt läuft etwas schneller als die Reservoir-Pumpe (oben). Sinn dieser Konstellation ist: stets genügend Reserve in der großen Tonnen zu haben. Da die Pflanzen (ca. 30 Tomatenstauden) in dieser Anlage bis zu 30 Liter Wasser pro Tag verbrauchen können (in Portugal bei 40 Grad Celsius im Schatten), und wir nur einmal am Tag die Anlage nachfüllen möchten. Dazu die niedrige Pumpleistung (1.3 Meter Steighöhe). Nun muß der Nährstoff aus einer möglichst tiefen Stelle entnommen, aber nur 1,3 Meter nach oben gepumpt werden. Deshalb ist diese Anlagenkonfiguration mit nur einem großen Reservoir nicht realisierbar. Das wäre sie schon, nur bei einer Faßhöhe von einem Meter, einem Gefälle der Rohrleitungen um etwa 1,2 Meter, würde das Einspeiserohr auf einer Höhe von 2,2 Metern liegen. Da will niemand hinklettern um die Pflanzen zu ernten.

Was auf dieser Skizze verloren gegangen ist, ist die dritte Dimension.

Pflanzen

Eine Liste geeigneter Pflanzen finden Sie hier.

Energiebedarf

Jetzt kommen wir zu der Aquariumpumpe, die die Nährlösung umwälzt.

Ein kurzer Hinweis zu den Aquarien-Pumpen für Heimanlagen: Die technischen Daten die verfügbar sind, sind angesichts der Kundenkommentare mehr als Spekulativ um nicht zu sagen als höchst Zweifelhaft zu bewerten. Vergleichsportale, von denen es dazu erstaunlich viele gibt, scheinen als Kriterium eher die Kundenbewertung als technische Messungen zu verwenden. Allen die mit Technik oder Naturwissenschaften zu tun haben stehen hier vermutlich die Haare zu Berge.

|

Modell

|

Leistung pro Stunde |

Steighöhe in Metern |

Stromverbrauch im Monat 24 Std. a 30 Tage = 720 Std. |

Kosten pro Monat bei 0,35 € pro kWh |

| EHEIM compactON 1000 | bis 1.000 Liter | 1.4 Meter | 15 W x 720 h = 10,8 kWh | 3,78 € |

| EHEIM compactON 12000 | bis 12.000 Liter | 4,2 Meter | 110 W x 720 h = 79,2 kWh | 27,72 € |

| EXCELCO CHJ-900 | bis 900 Liter | 1,5 Meter | 20 W x 720 h = 14,4 kWh | 5,04 € |

| EXCELCO CHI-1500 | bis 1.500 Liter | 1,8 Meter | 25 W x 720 h = 18,0 kWh | 6,30 € |

| Zacro | bis 2.000 Liter | 2,3 Meter | 40 W x 720 h = 28,8 kWh | 10,08 € |

| Evenes HS 35-25 (* | bis 2.600 Liter | 4,0 Meter | 23 W x 720 h = 16,6 kWh | 5,80 € |

Alle Angaben in dieser Liste beruhen auf Herstellerangaben und sind stets mit Zweifel zu betrachten.

*) Das Modell von Evenes ist hier nur als Beispiel genannt, um einen Vergleich zwischen einer hoch optimierten Umwälz-Pumpe und Aquarien-Pumpen zu zeigen. Eine solche Umwälzpumpe kostet zwischen 100 und 200 €. Die übliche Lebensdauer beträgt etwa 15 Betriebsjahre - fragen Sie Ihren Klempner nach einem guten Angebot. Die Aquarienpumpen gibt es ab 20.- €. Bei einem dauerhaften Betrieb sollte man die Stromkosten nicht unterschätzen.

Kontext:

Hier eine Sammlung von Materialvorschlägen die für eine Hydroponikanlage sinnvoll sind.

Dies soll nur eine kostengünstige Auswahl und eine Inspiration sein, was mindestens für eine kleine Heimanlage nötig ist. Bei der Größe der Anlage orientieren wir uns an etwa 20 Tomaten-Pflanzen, die sich mit entsprechenden Mindestabstand in der Anlage dann platzieren lassen. Je nach Pflanze liegt der Platzbedarf in einer solchen Rohr-Anlage mit NFT-Technik bei 15 bis 50 cm Abstand zwischen den einzelnen Plätzen. Da die Wurzeln in Hydroponikanlage wesentlich weniger Platz benötigen als im Freilandanbau, kann man sich - in der Regel - an dem Platzbedarf orientieren, die die Pflanze "überirdisch" benötigt. Für 20 Tomaten mit einem Platzbedarf von jeweils 50 cm kommt man so auf eine Anlagen- (Rohr-) Länge von etwa 10 Meter. So hat jede Pflanze, von der Wurzel aus gerechnet, 25 cm Platz. Die Löcher für die Pflanzen haben also einen Abstand von 50 cm zueinander.

KG-Kanalrohr DN 125, Länge: als 2m und 1m erhältlich

Die Kanalrohre und Formstücke aus Hart-PVC sind pflege- und wartungsfrei.

Durch die Bauart (also das verwendete Material) spielt der pH-Wert, der sehr sauer werden kann, keine Rolle. Die Ursprüngliche Verwendungszweck toleriert auch aggressive Konzentrationen. Diese Rohre sind für den Einsatz u.a. auf Bauernhöfen konzipiert und resistent gegen starke Säuren und Laugen.

Durchmesser: 125 mm

Material: Hart-PVC

Farbe: orange

Säure- und Basenbeständig

Für Haus & Hofentwässerung

Einsatzbereich Außen

Im Baumarkt ab 8,45 €

Länge: 2.0 m (4,23 € lfm)

KG-Bogen DN 125, 87,5°

Die Kanalrohre und Formstücke aus Hart-PVC sind pflege- und wartungsfrei. Das weitreichende Sortiment sorgt für optimale Anpassungsmöglichkeiten der geplante Anlage.

Durchmesser: 125 mm

Material: Hart-PVC

Farbe: orange

Säure- und Basenbeständig

Für Haus & Hofentwässerung

Einsatzbereich Außen

Im Baumarkt ab 2,95 €

Lochsäge / Topfbohrer

Durchmesser etwa 10 cm

Der Durchmesser richtet sich nach der Pflanze, für Tomaten haben wir einen 10 cm Bohrer verwendet. Die meisten Töpfe passen nicht genau in das Loch bzw. sind nicht völlig Lichtdicht. Darauf zu achten reduziert das Algenwachstum etwas. Wir empfehlen die Töpfe etwas grösser zu kaufen, also über 10 cm Durchmesser und sie der Seite lang aufzuschneiden. Durch die Überlappung kann der Topf dann exakt in die Öffnung eingesetzt werden.

Im Baumarkt ab 15 €

Aquariumspumpe

1200 Liter / Stunde, für etwa 40 Pflanzen ausreichend

Zur kontinuierlichen Versorgung der Pflanzen mit fließend Wasser (der Nährstofflösung) sollte man auf die Steigung seiner Anlage achten. Hier muss man einen Kompromiss finden, denn es laufen folgende Ansprüche gegeneinander: Die Steigung, bzw. das Gefälle der verwendeten Rohre - also der Höhenunterschied vom Einlauf (der Einspeisung) bis zum Auslauf sollte etwa 10 cm pro Meter betragen um eine hohe Fließgeschwindigkeit zu erreichen. Das sind 10% Steigung (bei 90 Grad Maximum: 1 Meter Steigung auf 1 Meter Strecke sind 100%). Dies begünstigt die Verwirbelung und somit den Sauerstoffgehalt in der Nährstofflösung.

Mit dieser Vorgabe ist der Unterschied vom niedrigste Punkt der Anlage bis zum Höchsten also pro Meter 10 cm: Bei einer 10 Meter langen Anlage sind das ein Meter Höhenunterschied. Rechnet man noch ein Auffangbehälter mit einer Höhe von 30 cm dazu, endet die Anlage und der letzte Setzling auf etwa 1,3 Meter. Wenn man Tomaten plant, ist dann eine Leiter nötig um die Pflanzen zu beschneiden und abzuernten.

Man kann die Steigung bzw. das Gefälle der verwendeten Rohre weiter verringern, sollte dann aber mit etwas geringeren Ernteergebnissen rechnen.

Im Baumarkt ab 35 €

Regentonne / Weithalsfass 120 Liter

Das verwendete Reservoir sollte unbedingt eine Kennzeichnung haben, die das Material als Lebensmittelecht kennzeichnet. In der besprochenen Beispiel-Anlage verwenden wir einen Zwischenspeicher der aber eine zweite Pumpe nötig macht. Dies ist für kleinere Anlagen überflüssig, zwingt einen jedoch je nach Wetterlage den Nährstoffgehalt täglich zu kontrollieren. In heißen Tagen verbrauchen Tomaten im Endstadium etwa 1,2 Liter Wasser pro Tag (in einem offenen System). Das Problem: mit der zunehmenden Verdunstung über die Blätter, steigt der pH- und Ec-Wert. Je nach Pflanze und verwendeter Nährstoffmenge kann das zu unerwünschten Effekten führen. Um das richtige Fass (ob blau oder nicht) zu finden sollten Sie einen Blick auf die Kunststofftypen werfen. Hier ein Artikel dazu.

Ab 35.- €

Blumentopf, Pflanzenträger

Als "Topf" eignen sich die handelsüblichen Blumentöpfe sehr gut, da sie nicht so schnell an der Sonne zerfallen und günstig zu haben sind. Wir empfehlen etwas größere Töpfe für das einpflanzen. Sie sollten etwas größer sein als die Bohrung im Rohr, da sie so gut am Rand abschließen. Um die Töpfe pass-genau in die Öffnung zu bekommen kann man sie am Rand aufschneiden. Der Schnitt geht bis zur Mitte des Topfbodens. So kann man die Ränder überlappen und die Spannung des Topfes erlaubt eine fast völlig dichte Einpassung in das Loch im Rohr. Im Beispielbild verwenden wir als Füllmaterial Kokosfasern. Diese sind wetterbeständig genug um sie mehrmals zu verwenden. Um die Wurzeln leichter aus den Kokosfasern entfernen zu können, legen sie die abgeschnittenen Wurzelballen einfach ein paar Tage in die Sonne. So zerfallen die vertrockneten Wurzeln und die Kokosfasern lassen sich wieder verwenden. Aber: nicht alle Wurzeln sind geeignet für Kokosfasern als Bodenersatz. Für unsere Beispielanlage mit Tomaten sind Kokosfasern aber sehr gut geeignet. Kokosfasern bekommen Sie im Baumarkt oder in der Tierhandlung als "Nistmaterial". Dafür das es sich um ein Abfallprodukt der Kokosnüsse handel (die Schale), ist der Preis erstaunlich hoch. Kaufen Sie die Fasern nicht in kleinen Mengen, da Sie sonst horrende Beträge zahlen. Bei Internethandelsplattformen kann man das Kilo ab etwa 30.- € bekommen. Suchen Sie nach "Kokosfasern, Bastelbedarf, Dekoration und Nestbau". Warum keine Steinwolle? Die Steinwolle zerfällt und dieses "steinharte" Material verschleißt die Impeller der Wasserpumpe - wenn Sie eine Pumpe diesen Typs verwenden. Auch läßt Steinwolle sich nicht so leicht wiederverwenden wie Kokosfasern, vom CO2-Fußabdruck einmal ganz abgesehen. Aber Sie entscheiden was für Ihre Anlage am besten passt.

Bohrung im Rohr, da sie so gut am Rand abschließen. Um die Töpfe pass-genau in die Öffnung zu bekommen kann man sie am Rand aufschneiden. Der Schnitt geht bis zur Mitte des Topfbodens. So kann man die Ränder überlappen und die Spannung des Topfes erlaubt eine fast völlig dichte Einpassung in das Loch im Rohr. Im Beispielbild verwenden wir als Füllmaterial Kokosfasern. Diese sind wetterbeständig genug um sie mehrmals zu verwenden. Um die Wurzeln leichter aus den Kokosfasern entfernen zu können, legen sie die abgeschnittenen Wurzelballen einfach ein paar Tage in die Sonne. So zerfallen die vertrockneten Wurzeln und die Kokosfasern lassen sich wieder verwenden. Aber: nicht alle Wurzeln sind geeignet für Kokosfasern als Bodenersatz. Für unsere Beispielanlage mit Tomaten sind Kokosfasern aber sehr gut geeignet. Kokosfasern bekommen Sie im Baumarkt oder in der Tierhandlung als "Nistmaterial". Dafür das es sich um ein Abfallprodukt der Kokosnüsse handel (die Schale), ist der Preis erstaunlich hoch. Kaufen Sie die Fasern nicht in kleinen Mengen, da Sie sonst horrende Beträge zahlen. Bei Internethandelsplattformen kann man das Kilo ab etwa 30.- € bekommen. Suchen Sie nach "Kokosfasern, Bastelbedarf, Dekoration und Nestbau". Warum keine Steinwolle? Die Steinwolle zerfällt und dieses "steinharte" Material verschleißt die Impeller der Wasserpumpe - wenn Sie eine Pumpe diesen Typs verwenden. Auch läßt Steinwolle sich nicht so leicht wiederverwenden wie Kokosfasern, vom CO2-Fußabdruck einmal ganz abgesehen. Aber Sie entscheiden was für Ihre Anlage am besten passt.

Kontext:

Sind blaue Plastikfässer für Aquaponik / Aquakultur überhaupt sicher und geeignet?

Wenn Sie planen eine eigene Aqua- oder Hydroponikanlage zu bauen, kommt man schnell bei der Suche nach geeignetem Material auf die blauen Kunststofffässer.

Die blauen Kunsttoff-Fässer, oft im Baumarkt, Lebensmittelproduktion und in der Landwirtschaft zu sehen, sind meist 55 Gallonen-Fässer (208,20 Liter / 1 gal = 3,7854 L) und relativ sicher für Aquaponik / Aquakultur zu verwenden, da sie oft auch Lebensmittelqualität haben. Die Kennzeichnungen mit den Zahlen 1, 2, 4 oder 5 sind technisch alle geeignet. Einen besonderen Vorteil bietet die Klasse 2. Diese steht für HDPE oder hochdichtes Polyethylen, das für die langfristige Lagerung von Lebensmitteln verwendet wird, da es die stabilste Form von Kunststoff ist. Es handelt sich außerdem um einen UV-stabilisierten Kunststoff, d.h., er kann länger der vollen Sonneneinstrahlung standhalten, ohne zu zerfallen.

Die blauen Kunsttoff-Fässer, oft im Baumarkt, Lebensmittelproduktion und in der Landwirtschaft zu sehen, sind meist 55 Gallonen-Fässer (208,20 Liter / 1 gal = 3,7854 L) und relativ sicher für Aquaponik / Aquakultur zu verwenden, da sie oft auch Lebensmittelqualität haben. Die Kennzeichnungen mit den Zahlen 1, 2, 4 oder 5 sind technisch alle geeignet. Einen besonderen Vorteil bietet die Klasse 2. Diese steht für HDPE oder hochdichtes Polyethylen, das für die langfristige Lagerung von Lebensmitteln verwendet wird, da es die stabilste Form von Kunststoff ist. Es handelt sich außerdem um einen UV-stabilisierten Kunststoff, d.h., er kann länger der vollen Sonneneinstrahlung standhalten, ohne zu zerfallen.

|

Bei der Auswahl der Fässer für die Aquaponik sollten Sie sich immer für ein lebensmitteltaugliches Fass entscheiden. Achten Sie unbedingt auf dieses Symbol (Glas und Gabel) - alle anderen Kennzeichnungen geben keine Sicherheit im Aspekt auf Tauglichkeit für unsere Zwecke. Zitat:

"In Verbindung mit Lebensmitteln unschädlich, keine geruchliche oder geschmackliche Wirkung auf Lebensmittel habend."

|

|

Für unsere Zwecke taugliche Fässer sind durch die Zahlen 1, 2, 4 und 5 auf der Beschriftung an der Seite des Behälters gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass bei der Verwendung in einem Aquaponiksystem nur sehr geringe Mengen an Kunststoffverbindungen in das Wassersystem gelangen und es sehr lange ohne Zersetzung durch hält.

Nebenbei

Haben Sie schon einmal einen Blick auf ein Produkt oder seine Verpackung geworfen und eines der rechts abgebildeten Symbole bemerkt? Haben Sie gedacht, dass das Material recycelbar ist, weil das Symbol aus drei Pfeilen besteht, die einander folgen? Leider ist das nicht unbedingt der Fall. Diese Symbole werden als Resin Identification Codes (RICs) bezeichnet, siehe Abbildung.

Die RICs wurden 1988 von der Society of the Plastics Industry (SPI) entwickelt und sind heute in 39 US-Staaten und den meisten EU-Staaten als Gesetz umgesetzt. Laut How2Recycle zielen die RICs darauf ab, "die Identifizierung von Kunststofftypen für die Recycling- und Kunststoffindustrie zu erleichtern". Mit anderen Worten: RICs dienen der Kunststoff- und Recyclingindustrie, nicht unbedingt den Verbrauchern dieser Branchen. Die American Society for Testing and Materials erklärt, dass RICs keine "Recycling-Codes" sind, keine inhärente Recyclingfähigkeit implizieren und nicht in unmittelbarer Nähe von Umweltaussagen (einschließlich Recyclingfähigkeit) stehen sollten. Verbrauchertests von GreenBlue und anderen Organisationen zeigen, dass die Mehrheit der Öffentlichkeit die RICs nicht versteht. Die Interpretationen der Verbraucher reichen von der "Güteklasse" eines Kunststoffs über seine Beliebtheit und die Anzahl der Recycling-Rücksendungen bis hin zu der Annahme, dass ein RIC bedeutet, dass etwas recycelbar ist. Darüber hinaus sind RICs nicht überall auf Tüten, Folien oder anderen Produktverpackungen zu finden, da die Gesetzgebung und die Auslegung der Richtlinien stark variieren.

Kontext:

Die Konfiguration aus Messen, Steuern und Regeln ist schon fast banal zu nennen. Eine Handvoll Sensoren für wenige Euro genügen um die notwendigen Messungen durch zu führen. Ein Computer mit einem simplen Regelkreislauf in wenigen Zeilen Programmcode sorgt für die entsprechende Dosierung der Nährstoffe ebenso wie für ein ausgeglichenen pH-Wert.

Die Frage die sich nun stellt ist wohl eher: warum kostet ein Fertiggerät für diesen Zweck mehrere Tausend Euro? Unsere Antwort wäre, das mit günstiger Technik (RaspBerry, Linux, etc.) im Prinzip fast keine Kosten anfallen um ein solches Gerät zu bauen - aber die Zuverlässigkeit die in der Industrie verlangt wird, jenseits der Möglichkeiten liegt die man mit eben diesen Zutaten erreichen kann. In Industrieanlagen werden bis heute PLC (Programmable Logic Controller) verwendet. Diese kosten nur wenige hundert Euro und haben eine extrem lange Lebensdauer und gelten als höchst zuverlässig.

Und: Sie sollten uns kein Wort glauben. Schon Rene Descartes, der französische Philosoph strebte nach völliger Gewissheit und stellte so alles in Frage - neben Gott übrigens auch sich selbst. Probieren Sie es einfach selbst aus - vielleicht haben Sie keine so hohen Ansprüche wie wir.

Und: Sie sollten uns kein Wort glauben. Schon Rene Descartes, der französische Philosoph strebte nach völliger Gewissheit und stellte so alles in Frage - neben Gott übrigens auch sich selbst. Probieren Sie es einfach selbst aus - vielleicht haben Sie keine so hohen Ansprüche wie wir. Übersicht einiger Do-It-Yourself-Projekte unter Verwendung von Microprozessoren (Arduino, RaspBerry, etc.)

Vertical Hydroponic Farm

Project in progress by Paul Langdon

Control Up to 65,280 Relays with Your Arduino!

Project tutorial by Christian

DIY Grow LED Light | Designing a Better Sun

Project tutorial by Dmitrii ALBOT

Nano 33 IoT + EC/pH/ORP + WebAPK

Project tutorial by Microfire LLC

Arduino pH Meter

Project tutorial by Atlas Scientific

Upgrading IKEA Vaxer Hydroponic with Cayenne

Project showcase by joaoduarte_89

Kontext:

Die Basis schaffen

Sensoren und Datenerfassung für smarte Gärten

Die präzise und zuverlässige Überwachung relevanter Systemparameter bildet das unverzichtbare Fundament für den optimierten Betrieb von Aquaponik- und Hydroponik-Anlagen. Dieser Artikel zeigt die technische Funktionsweise, Auswahlkriterien und Implementierung von Sensoren zur automatisierten Datenerfassung, unter besonderer Berücksichtigung von Qualitätsunterschieden, Kalibrierungsverfahren und Kommunikationsprotokollen.

Der erste Gedanke vieler Leser wird (vermutlich) sein: das ist zu viel Technik - viel zu kompliziert, ich habe keine Ahnung von Elektrik oder Strom. Nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein als dieses Urteil. Zum einen gibt es unzählige Hilfestellungen und Beispiele im Internet, zum Anderen ist das Programmieren erstaunlich einfach, wenn man sich etwas Zeit nimmt und von Beginn an akzeptiert: man kann nicht alles sofort verstehen.

Ich habe Ihnen hier ein kurzes Beispiel, genau zu diesem Thema "Sensoren", von der Seite "Learn Robotics" www.learnrobotics.org ausgesucht. Dort wird anschaulich erklärt wie Sie einen Microcomputer programmieren, selbst wenn sie mit der Materie noch nie zuvor Kontakt hatten. Die Adresse zum Original-Artikel finden Sie auch hier im Code-Beispiel. Dort finden Sie auch den Schaltplan und wie man den Sensor an den Controller anschließt. Es ist keinerlei Vorkenntnis nötig.

Verwenden Sie folgenden Code aus dem Beispiel der Seite Learn Robotics: https://www.learnrobotics.org/blog/read-analog-sensors-arduino/

Was das Programm macht: sie haben einen Lichtempfindlichen Widerstand (LDR - light dependent resistor). Dieser ändert seinen elektrischen Widerstand wenn es heller oder dunkler wird. Das Programm liest nun einfach den elektrischen Widerstand aus und mit einer "Wenn -> Dann" Abfrage ( if(reading >= threshold){... ) antwortet der Arduino entweder mit "daylight" oder mit "nighttime".

/* Read an Analog Sensor with Arduino

* Example using LDR Light Sensor

*

* For use without warranty

* www.learnrobotics.org

*/

int ldr = A0;

int reading;

int threshold = 900;

void setup()

{

pinMode(ldr, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void lightCheck(){

reading = analogRead(ldr);

Serial.print("reading = ");

Serial.print(reading);

if(reading >= threshold){

Serial.println(" daylight");

}

else{

Serial.println(" nighttime");

}

delay(1000);

}

void loop()

{

lightCheck();

}

1.1 Relevante Parameter und Sensor-Technologien

Die Messung spezifischer Umwelt- und Wasserparameter ist entscheidend für das Pflanzenwachstum und die Systemstabilität. Die Wahl des passenden Sensortyps hängt maßgeblich von der erforderlichen Genauigkeit, Langlebigkeit und dem Budget ab.

1.1.1 pH-Wert-Messung

Der pH-Wert ist ein logarithmisches Maß für die Konzentration von Wasserstoffionen und beeinflusst die Verfügbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen sowie das Wohlbefinden der Fische (Aquaponik). Ein idealer Bereich liegt typischerweise zwischen pH 5.5 und 6.5 für Hydroponik und pH 6.0 und 7.0 für Aquaponik.

Sensor-Typen und Preisgestaltung:

- Hobby-Grade-Elektroden (ca. 20–100 €): Oft mit Kunststoffgehäuse, Glasmembran, und einem KCI-Gel-Elektrolyten. Diese Elektroden sind für den intermittierenden Einsatz und Systeme mit geringen Anforderungen an die Langzeitstabilität konzipiert. Ihre Lebensdauer ist begrenzt (typischerweise 6–12 Monate Dauerbetrieb), und sie erfordern häufigere Kalibrierungen. Die Genauigkeit kann im Bereich von ±0.1 bis ±0.2 pH-Einheiten liegen.

- Industrie- / Labor-Grade-Elektroden (ca. 150–1000+ €): Verfügen über robustere Glasmembranen, flüssige Referenzsysteme (KCI-Lösung, die nachgefüllt werden muss) für höhere Stabilität und Genauigkeit (bis ±0.01 pH), sowie widerstandsfähigere Gehäuse (z.B. aus PPS oder Edelstahl) für industrielle Anwendungen oder kontinuierlichen Einsatz über mehrere Jahre. Diese bieten zudem oft integrierte Temperatursensoren und spezielle Bauformen für unterschiedliche Installationsumgebungen.

1.1.2 Elektrische Leitfähigkeit (EC-Wert)

Die elektrische Leitfähigkeit misst die Konzentration gelöster Ionen im Wasser und dient als Indikator für die Nährstoffkonzentration in der Lösung. Sie wird üblicherweise in Mikrosiemens pro Zentimeter (µS/cm) oder Millisiemens pro Zentimeter (mS/cm) angegeben.

Sensor-Typen und Preisgestaltung:

- 2-Polige Kohlenstoff- oder Edelstahlsensoren (ca. 30–150 €): Diese einfachen Sonden messen den Widerstand zwischen zwei Elektroden. Sie sind kostengünstig, können aber durch Anlagerungen (Biofilm, Kalk) an den Elektroden anfällig für Drift sein und müssen regelmäßig gereinigt werden.

- 4-Polige Induktive Sensoren (ca. 300–1500+ €): Diese Sensoren messen die Leitfähigkeit kontaktlos über eine Induktionsschleife. Sie sind unempfindlicher gegenüber Verschmutzung und Oberflächenablagerungen, bieten eine höhere Langzeitstabilität und Genauigkeit, sind aber deutlich teurer. Häufig in industriellen und professionellen Aquaponik-Anlagen eingesetzt.

1.1.3 Temperaturmessung

Die Wassertemperatur beeinflusst die Löslichkeit von Sauerstoff und Nährstoffen, die Stoffwechselrate von Pflanzen und Fischen sowie die Aktivität von Mikroorganismen. Zudem ist sie ein kritischer Parameter für die Kompensation von pH- und EC-Messungen.

Sensor-Typen:

- DS18B20 (ca. 5–15 €): Ein digitaler Temperatursensor von Maxim Integrated, der über den OneWire-Bus kommuniziert. Er ist oft in wasserdichten Edelstahlhülsen erhältlich, preiswert und präzise (±0.5°C). Ideal für Wasser- und Bodentemperaturmessungen.

- NTC-Thermistor (ca. 1–5 €): Analoge Widerstandssensoren, deren Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Günstig, erfordern aber eine Kalibrierung und eine komplexere Auswertung.

Temperaturabhängigkeit von pH und EC:

Sowohl pH- als auch EC-Werte sind stark temperaturabhängig. Die Ionenaktivität (pH) und die Ionenbeweglichkeit (EC) ändern sich mit der Temperatur. Professionelle Messgeräte und Sensoren verfügen über eine automatische Temperaturkompensation (ATC). Ohne ATC können die Messwerte signifikant abweichen. Typischerweise wird eine Bezugstemperatur von 25°C angenommen. Bei einer Abweichung von 1°C vom Referenzwert kann der pH-Wert um bis zu 0.01-0.03 pH-Einheiten variieren, der EC-Wert sogar um 1-3% pro Grad Celsius. Daher ist die Integration eines Temperatursensors in pH- und EC-Messkreise unerlässlich. (Referenz: ISO 10523:2008 für Wasserqualitätsmessung, Herstellerdatenblätter von pH/EC-Elektroden).

1.1.4 Wasserstandsmessung

Die Überwachung des Wasserstands ist essenziell, um den sicheren Betrieb von Pumpen zu gewährleisten, ein Trockenlaufen zu verhindern und die korrekte Funktion von Flut-und-Ebbe-Systemen oder die kontinuierliche Versorgung von NFT-Rinnen sicherzustellen.

Sensor-Typen:

- Schwimmerschalter (nicht-invasiv, ca. 5–20 €): Mechanische Sensoren, die durch den Wasserstand ausgelöst werden. Sie sind robust, zuverlässig und kostengünstig. Allerdings sind sie invasiv, d.h., sie befinden sich im Wasser, was langfristig zu Biofouling oder Korrosion führen kann. Ideal für einfache Ein-/Aus-Schaltungen bei kritischen Füllständen.

- Kapazitive Wasserstandssensoren (nicht-invasiv, ca. 10–30 €): Diese Sensoren messen eine Änderung der Kapazität, die durch das Vorhandensein von Wasser auf der gegenüberliegenden Seite einer nicht-leitenden Wand (z.B. Kunststofftank) verursacht wird. Sie sind nicht-invasiv, berührungslos und somit unempfindlich gegenüber Korrosion und Biofilm. Sie eignen sich gut für die Messung von Füllständen durch Behälterwände hindurch.

- Ultraschall- oder Infrarot-Sensoren (nicht-invasiv, ca. 15–50 €): Diese Sensoren messen die Entfernung zur Wasseroberfläche mittels Schallwellen (Ultraschall) oder Licht (Infrarot). Sie sind nicht-invasiv und ermöglichen eine kontinuierliche Füllstandsmessung. Allerdings können sie durch Feuchtigkeit, Nebel oder Kondensation beeinträchtigt werden und erfordern eine freie Sicht auf die Wasseroberfläche.

1.1.5 Lichtintensität / Photosynthetisch Aktive Strahlung (PAR)

Das Lichtspektrum und die Intensität der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) sind für das Pflanzenwachstum entscheidend. Die Messung hilft, die Effizienz der künstlichen Beleuchtung zu optimieren.

Sensor-Typen:

- Fotowiderstände (LDR) (ca. 1–5 €): Sehr kostengünstig, messen die allgemeine Helligkeit basierend auf ihrem Widerstand. Nicht spektralselektiv oder auf PAR optimiert, aber ausreichend für einfache Hell/Dunkel-Erkennung oder grobe Intensitätsmessung.

- Digitale Umgebungslichtsensoren (z.B. BH1750, VEML6070, ca. 5–20 €): Bieten eine digitale Ausgabe in Lux und sind oft spektral an das menschliche Auge angepasst. Besser als LDRs für genauere Helligkeitswerte.

- PAR-Sensoren (ca. 100–500+ €): Spezialisierte Sensoren, die die Photosynthetisch Aktive Strahlung (400-700 nm) in µmol/m²/s messen. Essentiell für präzise Steuerung und Optimierung professioneller Wachstumsbeleuchtung. Sehr präzise, aber deutlich teurer.

1.2 Sensor-Kommunikationsprotokolle für Mikrocontroller

Die Art und Weise, wie Sensoren Daten an einen Mikrocontroller übertragen, ist entscheidend für die Systemarchitektur und die Komplexität der Verkabelung.

- Analog (Spannungssignal):

Funktionsweise: Viele grundlegende Sensoren liefern ein variables Spannungssignal (z.B. 0-3.3V oder 0-5V), das direkt an die Analog-Digital-Wandler (ADC) des Mikrocontrollers angeschlossen wird.

Vorteile: Einfache Implementierung, kostengünstige Sensoren.

Nachteile: Anfälligkeit für Rauschen, begrenzte Genauigkeit durch ADC-Auflösung (z.B. 10-Bit ADC = 1024 Schritte), oft nur kurze Kabelwege ohne Signalverlust. pH- und EC-Module der Hobby-Klasse nutzen diese Methode. Ein wichtiger Punkt ist die Isolation der Sensoren untereinander (z.B. durch galvanische Trennung), um Messinterferenzen zu vermeiden, insbesondere bei pH- und EC-Sonden. - I²C (Inter-Integrated Circuit):

Funktionsweise: Ein serielles Busprotokoll, das nur zwei Leitungen (SDA für Daten, SCL für Takt) benötigt. Sensoren werden über eindeutige Adressen angesprochen, was den Anschluss mehrerer I²C-Geräte an denselben Bus ermöglicht.

Vorteile: Digitale Präzision, reduzierte Verkabelung, gute Rauschimmunität, Master-Slave-Architektur.

Nachteile: Begrenzte Buslänge (typisch bis zu einigen Metern), Adresskonflikte bei Sensoren mit festen Adressen. Beispiele: BH1750 Lichtsensor, manche CO2-Sensoren, fortschrittlichere pH/EC-Interfaces. - UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):

Funktionsweise: Ein serielles Kommunikationsprotokoll, das separate Sende- (TX) und Empfangsleitungen (RX) verwendet. Punkt-zu-Punkt-Verbindung.

Vorteile: Einfache Protokollimplementierung, höhere Datenraten als I²C möglich, oft für komplexere Datenpakete und Konfigurationsmöglichkeiten genutzt.

Nachteile: Benötigt separate RX/TX-Pins pro Sensor (oder Multiplexer), weniger effizient für viele Sensoren am selben Bus. Wird oft von spezialisierten Sensoren (z.B. einige CO2-Sensoren, präzisere pH/EC-Interface-Boards mit RS232/RS485-Wandler für längere Distanzen) verwendet. - OneWire:

Funktionsweise: Ein spezielles serielles Busprotokoll, das nur eine Datenleitung benötigt und über eindeutige 64-Bit-Adressen verfügt.

Vorteile: Minimale Verkabelung, sehr effizient für mehrere Temperatursensoren (wie den DS18B20) an einem Bus.

Nachteile: Geringe Datenrate, nur wenige Sensortypen verfügbar (hauptsächlich Temperatur).

1.3 Detaillierte Kalibrierung von pH- und EC-Sensoren

Eine regelmäßige und korrekte Kalibrierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Messgenauigkeit über die Lebensdauer der Sensoren. Eine Vernachlässigung führt zu unzuverlässigen Daten und potenziellen Problemen im System.

1.3.1 pH-Sensorkalibrierung

Frequenz und Kosten:

Hobby-Grade-Elektroden: Je nach Beanspruchung und Genauigkeitsanforderung alle 1-4 Wochen. Industrie- / Labor-Grade-Elektroden: Alle 1-3 Monate, bei stabiler Nutzung seltener.

Kosten für Pufferlösungen: Kalibrierlösungen (pH 4.0, pH 7.0, pH 10.0) kosten ca. 10-25 € pro Liter. Zusätzlich ist eine spezielle KCL-Aufbewahrungslösung (3M Kaliumchlorid) für die Elektrode erforderlich (ca. 10-15 € pro 100ml).

Konkrete Durchführung (Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung):

- Reinigung: Spülen Sie die Elektrode vor und nach jeder Kalibrierung gründlich mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser ab. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Papiertuch zum vorsichtigen Abtupfen, nicht Reiben.

- Puffer pH 7.0 (Neutralpunkt): Tauchen Sie die Elektrode in die Pufferlösung pH 7.0 (Referenzpunkt). Warten Sie, bis der Messwert am Anzeigegerät oder im seriellen Monitor des Mikrocontrollers stabil ist (üblicherweise 30-60 Sekunden). Notieren Sie den analogen Rohwert, den der Mikrocontroller ausgibt.

- Zweiter Pufferpunkt (Steigung): Spülen Sie die Elektrode erneut. Tauchen Sie sie in eine zweite Pufferlösung (z.B. pH 4.0 oder pH 10.0), die nahe am erwarteten Arbeitsbereich Ihres Systems liegt. Warten Sie auf Stabilität und notieren Sie den Rohwert.

- Dritter Pufferpunkt (Optional): Für höchste Präzision kann eine dritte Pufferlösung (z.B. pH 4.0 und pH 10.0, wenn pH 7.0 der erste Punkt war) verwendet werden.

- Lineare Regression im Code: Im Mikrocontroller-Code wird eine lineare Gleichung (

pH = m * raw_value + b) zur Umrechnung verwendet. Die Kalibrierpunkte werden genutzt, um die Steigung (m) und den Achsenabschnitt (b) dieser Geraden zu berechnen. Viele Bibliotheken für pH-Sensormodule übernehmen diese Berechnung intern.

Beispiel (vereinfacht für 2 Punkte): Sei (R1, pH1) = (Rohwert bei pH 7.0, 7.0) und (R2, pH2) = (Rohwert bei pH 4.0, 4.0). Dann istm = (pH2 - pH1) / (R2 - R1)undb = pH1 - m * R1. - Temperaturkompensation: Integrieren Sie die vom Temperatursensor gemessene Wassertemperatur in die pH-Berechnung, um die temperaturabhängigen Abweichungen zu korrigieren. Moderne pH-Sensormodule haben oft einen separaten Temperatureingang dafür.

- Aufbewahrung: Lagern Sie die pH-Elektrode immer in der speziellen KCL-Aufbewahrungslösung oder notfalls in pH 4.0 Pufferlösung, niemals in destilliertem Wasser, da dies die empfindliche Glasmembran austrocknet und die Elektrode irreparabel schädigt.

1.3.2 EC-Sensorkalibrierung

Frequenz und Kosten:

EC-Sensoren sollten ebenfalls alle 2-4 Wochen kalibriert werden. Kalibrierlösungen sind in verschiedenen Konzentrationen (z.B. 1.413 µS/cm für typische Pflanzenlösungen, 2.778 µS/cm für höhere Konzentrationen) erhältlich und kosten ca. 15-30 € pro Liter.

Konkrete Durchführung:

- Reinigung: Reinigen Sie die Sonde gründlich von Biofilm oder Ablagerungen mit destilliertem Wasser und einem weichen Tuch.

- Kalibrierlösung: Tauchen Sie die Sonde in eine Kalibrierlösung bekannter Leitfähigkeit (z.B. 1.413 µS/cm bei 25°C). Warten Sie auf Temperaturstabilisierung und einen stabilen Messwert.

- Zellenkonstante & Temperaturkompensation: Jeder EC-Sensor hat eine "Zellenkonstante" (k-Wert, oft k=1.0 oder k=0.1), die seine Geometrie beschreibt. Die Kalibrierung besteht darin, diesen Wert oder den Kompensationsfaktor im Mikrocontroller-Code (oder im Modul) so anzupassen, dass der gemessene Rohwert der bekannten Leitfähigkeit der Kalibrierlösung bei der Referenztemperatur (25°C) entspricht. Die Temperaturkompensation ist hier besonders wichtig, da die Leitfähigkeit stark mit der Temperatur variiert (ca. 2% pro °C).

Formel (vereinfacht):EC_kompensiert = EC_gemessen / (1 + α * (T_gemessen - T_referenz)), wobei α der Temperaturkoeffizient ist (typ. 0.02). - Überprüfung: Nach der Kalibrierung können Sie die Sonde in eine zweite Kalibrierlösung mit anderer Leitfähigkeit tauchen, um die Genauigkeit über den Messbereich zu überprüfen.

1.4 Beispiel: Hardware-Konfiguration für ein Hobby-System

Ein typisches Setup für ein Do-It-Yourself-System, das die besprochenen Sensoren und Kommunikationsprotokolle nutzt, könnte wie folgt aussehen:

| Komponente | Schnittstelle | Anmerkung |

|---|---|---|

| ESP32 DevKitC | Diverse | Leistungsstarker Mikrocontroller mit integriertem WLAN/Bluetooth und vielen GPIOs. |

| pH-Sensor-Modul (z.B. Analoges Modul mit BNC-Anschluss) | Analog | Günstige Option, gibt ein Spannungssignal aus. Erfordert oft eine isolierte Stromversorgung und careful wiring zur Vermeidung von Messfehlern. |

| EC-Sensor-Modul (z.B. Analoges Modul mit 2-poliger Sonde) | Analog | Ähnlich dem pH-Modul. Eine galvanische Trennung von pH- und EC-Modul kann Interferenzen minimieren. |

| DS18B20 Temperatursensor (wasserdicht) | OneWire | Für Wasser- und evtl. Lufttemperatur. Leicht an einen digitalen Pin anschließbar. |

| Kapazitiver Wasserstandssensor | Analog/Digital | Wird außen am Tank angebracht. Gibt analoge Werte oder digitale Schaltsignale. |

| BH1750 oder ähnlicher Lichtsensor (für Lux) | I²C | Einfache Anbindung über die SDA/SCL-Pins des ESP32. |

| Spannungswandler / Level Shifter (z.B. Buck Converter 5V auf 3.3V) | Falls Sensoren 5V-Signale liefern und der ESP32 3.3V-Logik hat, oder für stabile Sensorversorgungsspannungen. |

Die Integration dieser Komponenten erfordert grundlegende Kenntnisse in Elektronik, Löten und Mikrocontroller-Programmierung (Arduino IDE oder PlatformIO). Eine sorgfältige Planung der Verkabelung und Isolierung ist entscheidend, um präzise und stabile Messwerte zu erzielen.

1.5 Fazit

Die fundierte Auswahl und korrekte Kalibrierung von Sensoren sind entscheidend für die Erfassung präziser Daten, welche die Grundlage für jede weitere Automatisierung und Optimierung bilden. Das Verständnis der zugrundeliegenden Technologien, der unterschiedlichen Qualitäten und der Implementierungsdetails versetzt den Betreiber in die Lage, ein zuverlässiges und kosteneffizientes Überwachungssystem aufzubauen, das langfristig den Erfolg des smarten Gartens sichert. Mit diesen Grundlagen ausgestattet, kann im nächsten Artikel die intelligente Bewässerung und Nährstoffdosierung in den Fokus rücken.

Intelligente Bewässerung & Nährstoffdosierung:

Automatisierung leicht gemacht

Nachdem die Grundlagen der Sensorik und Datenerfassung gelegt wurden, widmet sich dieser Artikel der automatisierten Steuerung von Bewässerungs- und Nährstoffdosierungsprozessen in Aquaponik- und Hydroponik-Systemen. Ziel ist es, den Wartungsaufwand zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und eine optimale Versorgung der Pflanzen zu gewährleisten, basierend auf den kontinuierlich erfassten Systemdaten.

2.1 Prinzipien der automatisierten Bewässerung

Automatisierte Bewässerungssysteme stellen sicher, dass Pflanzen stets die benötigte Menge an Wasser und Nährstoffen erhalten. Dies minimiert Wasserverschwendung und fördert ein gesundes Pflanzenwachstum.

2.1.1 Automatisches Nachfüllsystem

Ein konstantes Wasserniveau ist in beiden Systemen, besonders aber in der Hydroponik, entscheidend. Verdunstung und Pflanzenaufnahme führen zu einem kontinuierlichen Wasserverlust. Ein automatisches Nachfüllsystem kompensiert diesen Verlust effizient.

Technische Umsetzung:

- Wasserstandssensor: Ein digitaler Schwimmerschalter oder ein kapazitiver Sensor (wie in Artikel 1 besprochen) wird an einem bestimmten Mindestwasserstand im Reservoir platziert.

- Mikrocontroller: Der ESP32 oder Arduino überwacht den Status des Sensors.

- Aktor – Magnetventil oder Pumpe: Ein elektrisches Magnetventil (für Leitungswasseranschluss) oder eine kleine Tauchpumpe (für externen Wassertank) wird über ein Relaismodul an den Mikrocontroller angeschlossen. Relais sind notwendig, um die höhere Spannung und den Strom der Aktoren sicher mit dem Mikrocontroller zu steuern.

- Regelungslogik: Wenn der Wasserstand den Minimalwert unterschreitet, aktiviert der Mikrocontroller das Magnetventil/die Pumpe für eine definierte Zeit oder bis ein vordefinierter Maximalwasserstand erreicht ist (dies erfordert einen zweiten Wasserstandssensor oder eine präzise Zeitschaltung).

Verwenden Sie einen wasserdichten Schwimmerschalter, der bei Unterschreiten des Mindestpegels schließt. Verbinden Sie diesen über einen digitalen Eingang mit Ihrem ESP32. Steuern Sie eine 12V-Tauchpumpe mittels eines 1-Kanal-Relaismoduls. Die Programmierung sollte eine Verzögerung nach dem Einschalten der Pumpe vorsehen, um ein sofortiges Wiederausschalten bei leicht schwankendem Wasserstand zu verhindern, und eine maximale Laufzeit, um ein Überfüllen bei Sensorfehler zu vermeiden.

// Vereinfachtes Arduino/ESP32 Code-Beispiel für Wasserstandsregler

const int waterLevelPin = 2; // Digitaler Eingang für Schwimmerschalter

const int pumpRelayPin = 4; // Digitaler Ausgang für Relais

unsigned long pumpStartTime = 0;

const long maxPumpRunTime = 60000; // 60 Sekunden max. Laufzeit (ms)

void setup() {

pinMode(waterLevelPin, INPUT_PULLUP); // Schwimmerschalter mit Pullup

pinMode(pumpRelayPin, OUTPUT);

digitalWrite(pumpRelayPin, HIGH); // Pumpe AUS (Relais oft inverted)

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

if (digitalRead(waterLevelPin) == LOW) { // Wasserstand zu niedrig (Schalter geschlossen)

if (digitalRead(pumpRelayPin) == HIGH) { // Pumpe ist noch AUS

Serial.println("Wasserstand niedrig, Pumpe AN.");

digitalWrite(pumpRelayPin, LOW); // Pumpe AN

pumpStartTime = millis();

}

} else { // Wasserstand ausreichend

if (digitalRead(pumpRelayPin) == LOW) { // Pumpe ist noch AN

Serial.println("Wasserstand OK, Pumpe AUS.");

digitalWrite(pumpRelayPin, HIGH); // Pumpe AUS

}

}

// Max. Laufzeit Überwachung für Sicherheit

if (digitalRead(pumpRelayPin) == LOW && (millis() - pumpStartTime > maxPumpRunTime)) {

Serial.println("WARNUNG: Pumpe läuft zu lange! Automatisch ausgeschaltet.");

digitalWrite(pumpRelayPin, HIGH); // Pumpe AUS

}

}

2.1.2 Timer-gesteuerte Aquaponik-Flut-und-Ebbe-Systeme (Ebb-and-Flow)

In Aquaponik-Systemen mit Flut-und-Ebbe-Technik (Ebb-and-Flow oder Flood-and-Drain) ist eine präzise Zeitsteuerung der Bewässerungszyklen entscheidend für die Sauerstoffversorgung der Wurzeln und die Nährstoffzufuhr.

Technische Umsetzung:

- Tauchpumpe: Eine leistungsstarke Tauchpumpe, die das Wasser aus dem Fischtank in die Pflanzenbetten befördert.

- Siphon oder Überlauf: Ein Bell-Siphon oder ein fester Überlauf im Pflanzenbett, der das Wasser bei Erreichen einer bestimmten Höhe abführt und so den "Ebbe"-Zyklus einleitet.

- Mikrocontroller & Relais: Der Mikrocontroller steuert die Tauchpumpe über ein Relaismodul basierend auf einem vordefinierten Zeitplan.

Programmieren Sie den ESP32 so, dass die Pumpe in regelmäßigen Intervallen (z.B. alle 30-60 Minuten für 10-15 Minuten) läuft. Diese Zeitintervalle können je nach Pflanzentyp, Wachstumsstadium und Umgebungstemperatur angepasst werden. Achten Sie auf eine robuste Pumpe und ein hochwertiges Relais, da diese Komponenten ständig in Betrieb sind.

// Vereinfachtes Arduino/ESP32 Code-Beispiel für Ebb-and-Flow Pumpe

const int pumpRelayPin = 4;

const long floodDuration = 10 * 60 * 1000; // 10 Minuten Fluten (ms)

const long ebbDuration = 50 * 60 * 1000; // 50 Minuten Ebbe (ms)

long lastPumpToggleTime = 0;

bool isFlooding = false;

void setup() {

pinMode(pumpRelayPin, OUTPUT);

digitalWrite(pumpRelayPin, HIGH); // Pumpe AUS starten

Serial.begin(115200);

Serial.println("Starte Ebb-and-Flow Zyklus.");

}

void loop() {

if (!isFlooding && (millis() - lastPumpToggleTime >= ebbDuration)) {

// Ebbe-Phase beendet, starte Fluten

Serial.println("Starte Flut-Phase.");

digitalWrite(pumpRelayPin, LOW); // Pumpe AN

lastPumpToggleTime = millis();

isFlooding = true;

} else if (isFlooding && (millis() - lastPumpToggleTime >= floodDuration)) {

// Flut-Phase beendet, starte Ebbe

Serial.println("Starte Ebbe-Phase.");

digitalWrite(pumpRelayPin, HIGH); // Pumpe AUS

lastPumpToggleTime = millis();

isFlooding = false;

}

}

2.2 Präzise Nährstoffdosierung in Hydroponik

In Hydroponik-Systemen ist die exakte Dosierung von Nährstoffen zur Aufrechterhaltung des optimalen EC-Wertes und pH-Wertes von größter Bedeutung. Eine manuelle Zugabe ist zeitaufwendig und anfällig für Fehler. Automatisierte Dosiersysteme gewährleisten eine konstante Nährstoffversorgung.

2.2.1 Automatische pH-Regulierung

Der pH-Wert tendiert dazu, sich im Laufe der Zeit zu ändern. Eine automatische pH-Regulierung basierend auf Echtzeit-pH-Messungen ist eine Schlüsselkomponente für stabile Hydroponik-Systeme.

Technische Umsetzung:

- pH-Sensor: Der in Artikel 1 beschriebene pH-Sensor liefert kontinuierlich Messwerte.

- Mikrocontroller: Der ESP32 vergleicht den aktuellen pH-Wert mit dem Zielwert.

- Aktoren – Peristaltikpumpen: Kleine Peristaltikpumpen sind ideal für die präzise und langsame Dosierung von pH-Up (Basen) und pH-Down (Säuren). Sie bewegen Flüssigkeiten durch Kompression eines Schlauches, wodurch der direkte Kontakt der Flüssigkeit mit dem Pumpenmechanismus vermieden wird – wichtig für korrosive Säuren/Basen. Jede Pumpe benötigt ein eigenes Relais oder einen geeigneten Motortreiber.

- Regelungslogik:

- Wenn pH < Zielwert (zu sauer): Eine kleine Menge pH-Up wird dosiert.

- Wenn pH > Zielwert (zu basisch): Eine kleine Menge pH-Down wird dosiert.

Wichtig ist, nach jeder Dosierung eine Wartezeit (z.B. 5-15 Minuten) für die Durchmischung und eine erneute Messung einzuplanen, um ein Überschwingen der Regelung zu vermeiden (PID-Regler-Ansätze sind hierfür ideal, aber für den Anfang kann eine einfache Hysterese-Regelung genügen).

Praktische Idee: Einfacher pH-Doser

Verwenden Sie zwei Peristaltikpumpen (eine für pH-Up, eine für pH-Down), die über je ein 1-Kanal-Relais an den ESP32 angeschlossen sind. Lesen Sie den pH-Wert ein. Wenn der Wert außerhalb eines definierten Toleranzbereichs (z.B. Ziel-pH ± 0.1) liegt, aktivieren Sie die entsprechende Pumpe für 5-10 Sekunden. Legen Sie dann eine Pause von 10-15 Minuten ein, bevor Sie erneut messen und dosieren.

2.2.2 Automatische Nährstoffdosierung (EC-Wert)

Die Pflanzen verbrauchen Nährstoffe, was den EC-Wert der Lösung sinken lässt. Eine automatische Dosierung hält den EC-Wert im optimalen Bereich, was eine konstante Nährstoffverfügbarkeit gewährleistet.

Technische Umsetzung:

- EC-Sensor: Der EC-Sensor (Artikel 1) liefert aktuelle Messwerte.

- Mikrocontroller: Vergleicht den gemessenen EC-Wert mit dem Ziel-EC.

- Aktoren – Peristaltikpumpen: Je nach verwendetem Nährstoffsystem werden 2-3 Peristaltikpumpen benötigt (für A-, B-Komponente und ggf. Spurenelemente oder Boost). Diese Pumpen sollten widerstandsfähig gegenüber den konzentrierten Nährlösungen sein.

- Regelungslogik: Wenn der EC-Wert unter den Zielwert fällt, werden die Nährstoffkomponenten in einem festgelegten Verhältnis (Herstellerangaben beachten!) dosiert. Auch hier sind Wartezeiten und erneute Messungen nach jeder Dosierung unerlässlich.

Praktische Idee: EC-Doser mit festem Verhältnis

Nehmen Sie an, Sie verwenden eine 2-Komponenten-Nährlösung (A und B), die im Verhältnis 1:1 gemischt wird. Schließen Sie zwei Peristaltikpumpen über Relais an den ESP32 an. Wenn der EC-Wert unter den Zielwert minus einer Toleranz fällt, aktivieren Sie beide Pumpen gleichzeitig für 5-10 Sekunden. Warten Sie dann 15-20 Minuten, bevor Sie erneut messen. Führen Sie die Dosierung in kleinen Schritten durch, um eine Überdosierung zu vermeiden.

2.3 Sicherheit und Redundanz in der Automatisierung

Automatisierte Systeme sind komfortabel, bergen aber bei Fehlfunktionen auch Risiken (z.B. Überdosierung, Überflutung). Sicherheitsmechanismen sind daher unerlässlich.

- Maximale Dosiermengen/Laufzeiten: Implementieren Sie im Code maximale Laufzeiten für Pumpen oder maximale Dosiermengen pro Zeiteinheit, um eine Überdosierung oder Überflutung bei Sensor- oder Softwarefehlern zu verhindern.

- Zusätzliche Wasserstandssensoren: Ein zweiter, unabhängiger Wasserstandssensor (z.B. ein Schwimmerschalter als Not-Abschaltung) auf einem höheren Niveau kann eine Überfüllung verhindern, selbst wenn der primäre Sensor versagt.

- Alarmierung: Bei kritischen Werten (z.B. pH-Wert außerhalb des sicheren Bereichs trotz Dosierung, Wasserstandsprobleme) sollte das System eine Alarmmeldung generieren (z.B. E-Mail, Push-Nachricht, akustisches Signal). Dies wird in einem späteren Artikel detailliert behandelt.

- Manuelle Override: Eine einfache Möglichkeit, die Automatisierung bei Bedarf manuell abzuschalten oder zu überbrücken, sollte immer gegeben sein.

2.4 Fazit

Die Automatisierung von Bewässerung und Nährstoffdosierung transformiert Aquaponik- und Hydroponik-Systeme von wartungsintensiven Anlagen zu präzisionsgesteuerten Umgebungen. Durch den Einsatz von Mikrocontrollern und geeigneten Aktoren lassen sich zuverlässige und effiziente Systeme realisieren, die eine optimale Versorgung der Pflanzen gewährleisten und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand minimieren. Die Implementierung von Sicherheitsmechanismen ist dabei von höchster Bedeutung, um Ausfälle zu verhindern und die Systemstabilität zu gewährleisten. Im nächsten Schritt werden wir uns mit der intelligenten Steuerung der Beleuchtung beschäftigen.

Lichtsteuerung im smarten Gewächshaus:

Energieeffizienz und Wachstum

Lichtsteuerung im smarten Gewächshaus: Energieeffizienz und Wachstum

Licht ist einer der kritischsten Faktoren für das Pflanzenwachstum. Eine intelligente Lichtsteuerung optimiert nicht nur die Photosynthese und den Ertrag, sondern ermöglicht auch eine signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs. Dieser Artikel beleuchtet technische Ansätze zur dynamischen Anpassung der Beleuchtung in Aquaponik- und Hydroponik-Systemen, von der Simulation natürlicher Tageszyklen bis zur bedarfsgerechten Zusatzbeleuchtung.

3.1 Grundlagen der pflanzlichen Lichtbedürfnisse

Pflanzen nutzen Licht nicht nur zur Photosynthese, sondern auch zur Steuerung von Entwicklungsprozessen (Photomorphogenese). Die wichtigsten Parameter sind dabei:

- Lichtintensität: Gemessen in Photosynthetisch Aktiver Strahlung (PAR) in µmol/m²/s. Der Bedarf variiert stark zwischen Pflanzenarten und Wachstumsphasen.

- Spektrale Zusammensetzung: Das "Farbspektrum" des Lichts. Blaues Licht fördert kompaktes Wachstum und Blattentwicklung, rotes Licht die Blüte und Fruchtbildung. Grüne und gelbe Anteile können unter bestimmten Umständen reflektiert oder ineffizient genutzt werden.

- Photoperiode: Die Dauer der täglichen Belichtung. Dies beeinflusst Blüteninduktion und Ruhezustände.

Herkömmliche Timer-basierte Beleuchtungssysteme können diese komplexen Anforderungen nur unzureichend abbilden. Eine smarte Steuerung ermöglicht eine dynamische Anpassung.

3.2 Dynamische LED-Beleuchtungssysteme

Der Einsatz von Leuchtdioden (LEDs) ermöglicht eine präzise Steuerung von Lichtintensität und -spektrum. Moderne LED-Treiber bieten Dimmfunktionen (PWM) und die Möglichkeit, verschiedene LED-Farben individuell anzusteuern.

3.2.1 Tageslichtsimulation mit dimmbaren LEDs

Die Nachbildung des natürlichen Tagesverlaufs kann Pflanzen Stress reduzieren und das Wachstum optimieren.

Technische Umsetzung:

- Multispektrale LED-Leisten/Module: Verwenden Sie LED-Leisten, die verschiedene Lichtfarben (z.B. Warmweiß, Kaltweiß, Rot, Blau, Far-Red) separat ansteuerbar machen. Hierfür eignen sich spezialisierte Pflanzen-LEDs oder flexible RGBW/RGBWW-Streifen.

- PWM-LED-Treiber: Die Intensität jeder LED-Farbe wird über Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert. Mikrocontroller wie der ESP32 verfügen über mehrere PWM-Ausgänge. Für leistungsstarke LEDs sind dedizierte LED-Treiber (z.B. Meanwell LDD-H Serie für Konstantstrom oder MOSFET-Treiber für Konstantspannung) erforderlich, die wiederum über PWM-Signale des Mikrocontrollers angesteuert werden.

- Mikrocontroller: Der ESP32 oder Arduino generiert die PWM-Signale basierend auf einem vordefinierten Tageslicht-Profil.

Programmieren Sie den ESP32, um über einen Zeitraum von 30-60 Minuten (oder länger) die Intensität von Warmweiß- und Rot-LEDs langsam von 0% auf den maximalen Wert zu erhöhen (Sonnenaufgang) und abends entsprechend abzusenken (Sonnenuntergang). Blaue LEDs könnten später zugeschaltet und früher abgeschaltet werden, um den Blauanteil des Mittagslichts zu simulieren. Dies erfordert die präzise Ansteuerung der PWM-Pins des Mikrocontrollers.

// Vereinfachtes Arduino/ESP32 Code-Beispiel für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang const int warmWhitePin = 13; // PWM-Pin für Warmweiß-LED const int redLedPin = 12; // PWM-Pin für Rot-LED const int blueLedPin = 14; // PWM-Pin für Blau-LED const int sunriseDuration = 30 * 60 * 1000; // 30 Minuten (ms) const int sunsetDuration = 30 * 60 * 1000; // 30 Minuten (ms) const int dayDuration = 12 * 60 * 60 * 1000; // 12 Stunden Taglicht (ms) unsigned long currentTime; unsigned long dayStartTime = 0; // Speichert den Start des aktuellen Tageszyklus void setup() { // Für ESP32 müssen PWM-Frequenz und Auflösung konfiguriert werden ledcSetup(0, 5000, 8); // Kanal 0, Frequenz 5kHz, 8 Bit Auflösung (0-255) ledcAttachPin(warmWhitePin, 0); ledcSetup(1, 5000, 8); // Kanal 1 ledcAttachPin(redLedPin, 1); ledcSetup(2, 5000, 8); // Kanal 2 ledcAttachPin(blueLedPin, 2); Serial.begin(115200); Serial.println("Starte Lichtzyklus."); } void loop() { currentTime = millis(); // Reset des Tageszyklus alle 24 Stunden (oder basierend auf Echtzeituhr) if (currentTime - dayStartTime >= (24 * 60 * 60 * 1000)) { // 24 Stunden dayStartTime = currentTime; Serial.println("Neuer Tageszyklus beginnt."); } long timeInDay = (currentTime - dayStartTime) % (24 * 60 * 60 * 1000); // Zeit seit Tagesstart int warmWhiteIntensity = 0; int redIntensity = 0; int blueIntensity = 0; // Sonnenaufgangs-Phase if (timeInDay < sunriseDuration) { float progress = (float)timeInDay / sunriseDuration; warmWhiteIntensity = (int)(progress * 255); // Max 255 redIntensity = (int)(progress * 200); // Etwas weniger Rot } // Taglicht-Phase (inkl. Blaulicht) else if (timeInDay >= sunriseDuration && timeInDay < (sunriseDuration + dayDuration)) { warmWhiteIntensity = 255; redIntensity = 200; blueIntensity = 150; // Blau hinzu } // Sonnenuntergangs-Phase else if (timeInDay >= (sunriseDuration + dayDuration) && timeInDay < (sunriseDuration + dayDuration + sunsetDuration)) { float progress = (float)(timeInDay - (sunriseDuration + dayDuration)) / sunsetDuration; warmWhiteIntensity = (int)((1.0 - progress) * 255); redIntensity = (int)((1.0 - progress) * 200); blueIntensity = 0; // Blau zuerst weg } // Nacht-Phase else { warmWhiteIntensity = 0; redIntensity = 0; blueIntensity = 0; } ledcWrite(0, warmWhiteIntensity); ledcWrite(1, redIntensity); ledcWrite(2, blueIntensity); delay(1000); // Aktualisierungsrate }

3.2.2 Photoperioden-Steuerung

Die exakte Einhaltung von Hell-Dunkel-Zyklen ist entscheidend, insbesondere für Kurztag- und Langtagpflanzen, um Blüte und Fruchtbildung zu induzieren oder zu verhindern.

Technische Umsetzung:

- Echtzeituhr (RTC): Ein RTC-Modul (z.B. DS3231 oder DS1307) am I²C-Bus des Mikrocontrollers liefert präzise Zeitdaten, unabhängig von der Stromversorgung des Mikrocontrollers. Dies ist zuverlässiger als interne Timer, die bei Stromausfall zurückgesetzt werden.

- Mikrocontroller & Relais: Steuert die Hauptbeleuchtung über ein Relaismodul basierend auf den RTC-Daten.

Praktische Idee: Präziser Licht-Timer mit RTC

Verwenden Sie eine RTC, um die aktuelle Uhrzeit zu erfassen. Definieren Sie im Code Start- und Endzeiten für die Beleuchtung. Zuverlässiger und präziser als reine Timer, da die RTC die tatsächliche Uhrzeit kennt und nicht nur die verstrichene Zeit seit dem letzten Reset. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Photoperiode für die Blüteninduktion exakt einhalten müssen.

3.3 Lichtsensor-basierte Ergänzungsbeleuchtung

In Gewächshäusern oder an Fenstern kann das natürliche Tageslicht schwanken. Eine intelligente Steuerung kann künstliche Beleuchtung nur dann zuschalten, wenn das natürliche Licht nicht ausreicht, was erheblich Energie spart.

3.3.1 Bedarfsgesteuerte Zusatzbeleuchtung

Dieses System nutzt einen Umgebungslichtsensor, um die künstliche Beleuchtung nur bei Bedarf zu aktivieren oder deren Intensität anzupassen.

Technische Umsetzung:

- Lichtsensor (PAR oder Lux): Ein digitaler Lichtsensor (z.B. BH1750 für Lux, oder ein dedizierter PAR-Sensor für professionelle Anwendungen) wird an einer repräsentativen Stelle im Gewächshaus installiert.

- Mikrocontroller: Liest die Daten des Lichtsensors und vergleicht sie mit einem vordefinierten Schwellenwert für die gewünschte minimale Lichtintensität.

- Aktoren – LED-Beleuchtung & Relais: Die künstliche Beleuchtung wird über Relais (für An/Aus) oder PWM-Treiber (für Dimmung) angesteuert.

Der ESP32 liest den Lux-Wert des BH1750 Sensors. Wenn der Wert unter einen definierten Schwellenwert (z.B. 5000 Lux für Blattgemüse) fällt und die aktuelle Uhrzeit innerhalb des gewünschten "Lichttages" liegt (z.B. 6:00 bis 20:00 Uhr, gesteuert durch RTC), wird die Zusatzbeleuchtung eingeschaltet. Fällt der Wert über den Schwellenwert, wird sie wieder ausgeschaltet. Bei dimmbaren LEDs könnte die Intensität proportional zum fehlenden Licht angepasst werden.

// Vereinfachtes Arduino/ESP32 Code-Beispiel für Zusatzbeleuchtung

#include <wire.h>

#include <bh1750.h> // Bibliothek für BH1750 Sensor

BH1750 lightMeter;

const int auxLightRelayPin = 5; // Pin für Zusatzbeleuchtung

const int minLuxThreshold = 5000; // Minimaler Lux-Wert, unter dem Zusatzlicht anspringt

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin();

lightMeter.begin(); // Initialisiere BH1750

pinMode(auxLightRelayPin, OUTPUT);

digitalWrite(auxLightRelayPin, HIGH); // Zusatzlicht AUS starten (Relais oft inverted)

Serial.println("Starte Lichtsensor-basierte Steuerung.");

}

void loop() {

float lux = lightMeter.readLightLevel(); // Lux-Wert lesen

// Hier sollte zusätzlich eine RTC-Abfrage erfolgen, ob es überhaupt "Tag" ist.

// if (isDaytime() && lux < minLuxThreshold) { ... }

if (lux < minLuxThreshold) {

if (digitalRead(auxLightRelayPin) == HIGH) {

Serial.print("Lux zu niedrig ("); Serial.print(lux); Serial.println("), Zusatzlicht AN.");

digitalWrite(auxLightRelayPin, LOW); // Zusatzlicht AN

}

} else {

if (digitalRead(auxLightRelayPin) == LOW) {

Serial.print("Lux ausreichend ("); Serial.print(lux); Serial.println("), Zusatzlicht AUS.");

digitalWrite(auxLightRelayPin, HIGH); // Zusatzlicht AUS

}

}

delay(5000); // Alle 5 Sekunden messen

}

3.4 Fazit

Die intelligente Lichtsteuerung ist ein Schlüsselelement für die Effizienz und Produktivität moderner Aquaponik- und Hydroponik-Systeme. Durch die präzise Anpassung von Intensität, Spektrum und Photoperiode, unterstützt durch Echtzeit-Sensordaten und programmierbare Mikrocontroller, lassen sich nicht nur optimale Wachstumsbedingungen schaffen, sondern auch erhebliche Energieeinsparungen realisieren. Die Kombination aus dynamischer Lichtsimulation und bedarfsgesteuerter Zusatzbeleuchtung ermöglicht eine maximale Ausnutzung von natürlichem Licht und minimiert den Einsatz künstlicher Beleuchtung. Der nächste Artikel wird sich mit der Steuerung weiterer Umweltparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration befassen.

Überwachung und Steuerung der Umgebung:

Temperatur, Luftfeuchte und CO2

Neben Wasser und Licht beeinflussen auch die Umgebungsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration maßgeblich das Pflanzenwachstum und die Gesundheit der Aquaponik-Fische. Eine präzise Überwachung und intelligente Steuerung dieser Faktoren optimiert die Bedingungen im smarten Gewächshaus und steigert die Produktivität. Dieser Artikel beleuchtet die Integration relevanter Sensoren und Aktoren zur Schaffung eines idealen Mikroklimas.

4.1 Bedeutung der Umgebungsparameter

Jeder Umgebungsparameter spielt eine spezifische Rolle im Ökosystem des smarten Gartens:

- Lufttemperatur: Beeinflusst die Rate der Photosynthese, Atmung und Transpiration der Pflanzen. Auch für das Wohlbefinden und den Stoffwechsel der Fische in Aquaponik-Systemen ist eine stabile Wassertemperatur entscheidend (oft eng mit Lufttemperatur verbunden).

- Luftfeuchtigkeit: Beeinflusst die Transpirationsrate der Pflanzen. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Pilzbefall fördern, eine zu niedrige zu Stress und Welke führen. Das Vapor Pressure Deficit (VPD) ist ein fortschrittlicherer Parameter, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit kombiniert.

- CO2-Konzentration: Kohlendioxid ist ein essenzieller Rohstoff für die Photosynthese. In geschlossenen Systemen kann es schnell limitiert sein, was das Wachstum bremst. Eine Anreicherung kann den Ertrag steigern.

4.2 Sensoren zur Umgebungsüberwachung

Für die Erfassung dieser Parameter stehen verschiedene Sensortypen zur Verfügung:

4.2.1 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren

Kombinierte Sensoren sind kostengünstig und platzsparend.

Sensor-Typen:

- DHT11/DHT22 (ca. 5–15 €): Weit verbreitet für Hobbyprojekte. DHT11 ist günstiger, aber weniger präzise (±2°C, ±5% RH) und langsamer. DHT22 (oder AM2302) ist genauer (±0.5°C, ±2% RH) und für die meisten Anwendungen ausreichend. Beide nutzen ein proprietäres digitales Protokoll und benötigen eine spezielle Bibliothek.

- BME280/BMP280 (ca. 10–25 €): Digitale Sensoren von Bosch, die über I²C oder SPI kommunizieren. Der BME280 misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Der BMP280 nur Temperatur und Druck. Sie sind präziser (±0.5°C, ±3% RH für Feuchtigkeit) und schneller als DHT-Sensoren. Ideal für professionellere Anwendungen.

4.2.2 CO2-Sensoren

Die Messung von CO2 erfolgt typischerweise mit NDIR-Sensoren (Non-Dispersive Infrared).

Sensor-Typen:

- MH-Z19B / MH-Z19C (ca. 30–60 €): Kostengünstige NDIR-CO2-Sensoren, die über UART oder PWM kommunizieren. Sie bieten eine Genauigkeit von ±50 ppm + 5% des Messwerts und sind für geschlossene Gewächshäuser gut geeignet. Verfügen oft über eine Auto-Kalibrierungsfunktion (ABC-Logik), die regelmäßige Frischluftzyklen voraussetzt.

- SCD30 (ca. 60–90 €): Ein präziserer und oft kompakterer CO2-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von Sensirion, der über I²C kommuniziert. Bietet eine höhere Genauigkeit (±30 ppm + 3% des Messwerts) und ist ebenfalls für den Einsatz in Innenräumen optimiert.

4.3 Steuerung der Umgebungsparameter

Basierend auf den Sensordaten können Aktoren zur Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen eingesetzt werden.

4.3.1 Automatische Belüftung und Heizung/Kühlung

Eine stabile Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit sind entscheidend, um Pflanzenstress zu minimieren und Krankheiten vorzubeugen.

Technische Umsetzung:

- Sensoren: BME280 oder DHT22 liefern Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten.

- Mikrocontroller: Verarbeitet die Sensordaten und implementiert Regelalgorithmen (z.B. Hysterese-Regelung).

- Aktoren:

- Abluftventilator: Gesteuert über ein Relaismodul, um überschüssige Wärme abzuführen oder feuchte Luft auszutauschen.

- Zuluftklappe/Lüfter: Kann ebenfalls über ein Relais gesteuert werden, um Frischluft zuzuführen.

- Heizmatte/Heizlüfter: Ebenfalls über Relais geschaltet, um die Temperatur bei Bedarf zu erhöhen.

- Aktivkohlefilter: Optional in der Abluft, um Gerüche zu neutralisieren.

Praktische Idee: Temperatur- und Feuchtigkeitsregler

Der ESP32 liest kontinuierlich die Daten des BME280. Wenn die Temperatur über einen Schwellenwert (z.B. 28°C) steigt, wird der Abluftventilator aktiviert. Fällt sie unter einen unteren Schwellenwert (z.B. 20°C), kann eine Heizmatte zugeschaltet werden. Ähnlich kann die Luftfeuchtigkeit reguliert werden: Bei zu hoher Feuchtigkeit (z.B. >70% RH) wird der Ventilator aktiviert, um feuchte Luft abzuführen. Eine Hysterese (z.B. Einschalten bei 28°C, Ausschalten bei 26°C) ist wichtig, um ständiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden.

// Vereinfachtes Arduino/ESP32 Code-Beispiel für Temperatur/Feuchtigkeitsregler mit BME280

#include <wire.h>

#include <adafruit_sensor.h>

#include <adafruit_bme280.h> // Bibliothek für BME280 Sensor

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) // Standard Atmosphärendruck

Adafruit_BME280 bme; // I2C

const int exhaustFanRelayPin = 18; // Abluftventilator

const int heaterRelayPin = 19; // Heizmatte

const float tempHighThreshold = 28.0; // °C, Ventilator AN

const float tempLowThreshold = 26.0; // °C, Ventilator AUS

const float tempMinThreshold = 20.0; // °C, Heizmatte AN

const float tempMaxThreshold = 22.0; // °C, Heizmatte AUS

const float humidityHighThreshold = 75.0; // %RH, Ventilator AN

const float humidityLowThreshold = 70.0; // %RH, Ventilator AUS

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("Starte Umgebungskontrolle.");

if (!bme.begin(0x76)) { // I2C-Adresse des BME280

Serial.println("Konnte BME280 nicht finden, überprüfe Verkabelung oder Adresse!");

while (1);

}

pinMode(exhaustFanRelayPin, OUTPUT);

pinMode(heaterRelayPin, OUTPUT);

digitalWrite(exhaustFanRelayPin, HIGH); // Ventilator AUS (Relais oft inverted)

digitalWrite(heaterRelayPin, HIGH); // Heizung AUS

delay(100);

}

void loop() {

float temperature = bme.readTemperature();

float humidity = bme.readHumidity();

Serial.printf("Temp: %.2f °C, Hum: %.2f %%\n", temperature, humidity);

// Temperaturregelung

if (temperature > tempHighThreshold) {

if (digitalRead(exhaustFanRelayPin) == HIGH) {

Serial.println("Temp zu hoch, Ventilator AN.");

digitalWrite(exhaustFanRelayPin, LOW); // Ventilator AN

}

if (digitalRead(heaterRelayPin) == LOW) { // Heizung AUS, wenn Ventilator an ist

Serial.println("Temp zu hoch, Heizung AUS.");

digitalWrite(heaterRelayPin, HIGH); // Heizung AUS

}

} else if (temperature < tempLowThreshold && temperature > tempMinThreshold) {

if (digitalRead(exhaustFanRelayPin) == LOW) {

Serial.println("Temp OK, Ventilator AUS.");

digitalWrite(exhaustFanRelayPin, HIGH); // Ventilator AUS

}

}

if (temperature < tempMinThreshold) {

if (digitalRead(heaterRelayPin) == HIGH) {

Serial.println("Temp zu niedrig, Heizung AN.");

digitalWrite(heaterRelayPin, LOW); // Heizung AN

}

if (digitalRead(exhaustFanRelayPin) == LOW) { // Ventilator AUS, wenn Heizung an ist

Serial.println("Temp zu niedrig, Ventilator AUS.");

digitalWrite(exhaustFanRelayPin, HIGH); // Ventilator AUS

}

} else if (temperature > tempMaxThreshold && temperature < tempHighThreshold) {

if (digitalRead(heaterRelayPin) == LOW) {

Serial.println("Temp OK, Heizung AUS.");

digitalWrite(heaterRelayPin, HIGH); // Heizung AUS

}

}

// Luftfeuchtigkeitsregelung (kann mit Temperaturregelung interagieren, hier vereinfacht)

if (humidity > humidityHighThreshold) {

if (digitalRead(exhaustFanRelayPin) == HIGH) {

Serial.println("Feuchte zu hoch, Ventilator AN.");

digitalWrite(exhaustFanRelayPin, LOW); // Ventilator AN

}

} else if (humidity < humidityLowThreshold) {

// Hier könnte ein Luftbefeuchter gesteuert werden, wenn nötig.

// Oder sicherstellen, dass der Ventilator AUS ist, wenn Feuchte OK.

if (digitalRead(exhaustFanRelayPin) == LOW && temperature < tempHighThreshold) { // Nur ausschalten, wenn Temp es erlaubt

Serial.println("Feuchte OK, Ventilator AUS (falls nicht wegen Temp an).");

digitalWrite(exhaustFanRelayPin, HIGH);

}

}

delay(5000); // Alle 5 Sekunden messen

}

4.3.2 CO2-Anreicherung

In geschlossenen Anbausystemen kann die CO2-Konzentration schnell unter das atmosphärische Niveau sinken (ca. 400 ppm), was die Photosyntheseleistung begrenzt. Eine kontrollierte CO2-Anreicherung auf 800-1500 ppm kann den Ertrag deutlich steigern.

Wir empfehlen ! dringend ! nicht CO2 der Gewächshaus-Umluft zu zu fügen sondern das Fenster, wenn möglich, einfach zu öffnen. Da es aber auch im Hobby-Bereich echte Profis gibt, haben wir diesen Artikel auf mehrfaches Nachfragen trotzdem auch für Hobby-isten hier eingestellt. Bedenken Sie aber: das ist noch gefährlicher als eine Gas-Installation. CO2 explodoiert natürlich nicht (Schutzgas-Eigenschaften) aber es ist heimtückisch da Sie es im Gegensatz zu Gas nicht riechen können und einfach ersticken - nicht am CO2 sondern mangels Sauerstoff !

CO₂ Konzentration und ihre gesundheitlichen Auswirkungen

| CO₂ Konzentration | Wirkung |

|---|---|

| 400 – 1.000 ppm | Normale Hintergrundkonzentration in frischer Luft oder gut belüfteten Räumen. |

| 1.000 – 2.000 ppm | Leichte Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, möglicherweise Kopfschmerzen. |

| 2.000 – 5.000 ppm | Deutliche Beeinträchtigungen: Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, erhöhter Puls. |

| > 5.000 ppm | Toxischer Bereich: Übelkeit, Bewusstlosigkeit bei längerer Exposition. |

| > 40.000 ppm (4%) | Lebensgefährlich: Starke Atemnot, Bewusstlosigkeit, akute Gesundheitsgefahr. |

| > 100.000 ppm (10%) | Gefährlich: Schneller Tod durch Atemstillstand und Azidose. |

Technische Umsetzung:

- CO2-Sensor: Ein MH-Z19B oder SCD30 liefert die aktuellen CO2-Werte.

- Mikrocontroller: Vergleicht den gemessenen CO2-Wert mit dem Zielwert.

- Aktor – Magnetventil für CO2-Flasche: Ein spezielles Magnetventil für CO2-Druckflaschen (oft 12V oder 24V) wird über ein Relaismodul gesteuert. Alternativ kann ein CO2-Generator (z.B. mit Trockeneis oder enzymatischen Prozessen) verwendet werden.

Praktische Idee: Einfache CO2-Regelung

Der ESP32 liest den CO2-Wert vom Sensor. Wenn der Wert unter einen definierten Schwellenwert (z.B. 800 ppm) fällt, öffnet der Mikrocontroller das Magnetventil der CO2-Flasche für eine kurze, definierte Zeit (z.B. 10-30 Sekunden). Danach wird eine Wartezeit (z.B. 5-10 Minuten) eingelegt, damit sich das CO2 verteilen kann und der Sensor den neuen Wert erfasst, bevor erneut dosiert wird. Wichtig: Eine CO2-Anreicherung sollte nur während der Beleuchtungsphase erfolgen, da Pflanzen im Dunkeln kein CO2 verbrauchen.

Sicherheitshinweis: CO2 in hohen Konzentrationen ist für den Menschen gefährlich. Eine ausreichende Belüftung des Raumes bei Anwesenheit von Personen ist unerlässlich. Das System sollte niemals CO2 freisetzen, wenn sich Personen im Raum aufhalten.

// Vereinfachtes Arduino/ESP32 Code-Beispiel für CO2-Regelung mit MH-Z19B (UART)

// Benötigt SoftwareSerial für Arduino oder die Hardware-UART des ESP32

// Beispiel für ESP32 HardwareSerial:

#define MHZ19B_RX_PIN 16 // GPIO, der an TX des MH-Z19B geht

#define MHZ19B_TX_PIN 17 // GPIO, der an RX des MH-Z19B geht

HardwareSerial SerialMHZ(1); // Verwende Serial1 auf ESP32

const int co2ValveRelayPin = 21; // Relais für CO2-Magnetventil

const int targetCO2 = 1000; // Ziel-CO2 in ppm

const int co2DoseThreshold = 100; // ppm unter Ziel, bevor dosiert wird

const int doseDuration = 10000; // 10 Sekunden CO2 dosieren (ms)

const long dosePause = 5 * 60 * 1000; // 5 Minuten Pause nach Dosierung (ms)

unsigned long lastDoseTime = 0;

bool isDaytime = true; // Annahme: Hier RTC oder Lichtsensor einbinden!

void setup() {

Serial.begin(115200);

SerialMHZ.begin(9600, SERIAL_8N1, MHZ19B_RX_PIN, MHZ19B_TX_PIN); // MH-Z19B Baudrate 9600

pinMode(co2ValveRelayPin, OUTPUT);

digitalWrite(co2ValveRelayPin, HIGH); // CO2-Ventil AUS starten

Serial.println("Starte CO2-Kontrolle.");

delay(100);

}

void loop() {

// Lese CO2-Wert (MH-Z19B benötigt spezielle Anfrage)

int co2ppm = readMHZ19B(); // Funktion zum Lesen des CO2-Werts implementieren

Serial.printf("CO2: %d ppm\n", co2ppm);

// CO2-Regelung nur bei Tag und wenn ausreichend Zeit seit letzter Dosierung

if (isDaytime && (millis() - lastDoseTime > dosePause)) {

if (co2ppm < (targetCO2 - co2DoseThreshold)) {

Serial.println("CO2 zu niedrig, Ventil AN.");

digitalWrite(co2ValveRelayPin, LOW); // Ventil AN

lastDoseTime = millis();

delay(doseDuration); // Dosierdauer

digitalWrite(co2ValveRelayPin, HIGH); // Ventil AUS

Serial.println("CO2 Dosierung beendet.");

delay(2000); // Kurze Pause für Sensor

}

} else if (!isDaytime) {

// Sicherstellen, dass Ventil bei Nacht AUS ist

if (digitalRead(co2ValveRelayPin) == LOW) {

digitalWrite(co2ValveRelayPin, HIGH);

Serial.println("Nacht, CO2-Ventil AUS.");

}

}

delay(5000); // Wartezeit zwischen Messungen

// --- MH-Z19B Lese-Funktion (vereinfacht, benötigt Fehlerbehandlung) ---

// https://github.com/WifWaf/MH-Z19/blob/master/MHZ19.h

// Dies ist ein Platzhalter, eine vollständige Implementierung ist komplexer.

int readMHZ19B() {

byte cmd[9] = {0xFF, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79}; // Request CO2

SerialMHZ.write(cmd, 9);

delay(100); // Warte auf Antwort

if (SerialMHZ.available() >= 9) {

byte response[9];

SerialMHZ.readBytes(response, 9);

if (response[0] == 0xFF && response[1] == 0x86) {

return (response[2] << 8) | response[3];

}

}

return -1; // Fehler

}

}

4.4 Integration in ein ganzheitliches System

Die Steuerung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 sollte nicht isoliert betrachtet werden, da diese Parameter sich gegenseitig beeinflussen:

- Ventilation und CO2: Eine hohe Belüftung zur Temperatur- oder Feuchtigkeitsreduktion kann die CO2-Konzentration senken. Die Regelungslogik muss dies berücksichtigen, z.B. CO2-Anreicherung nur bei geschlossenen Lüftungsklappen.

- Licht und Wärme: Beleuchtung erzeugt Wärme. Eine erhöhte Lichtintensität kann höhere Belüftungsanforderungen nach sich ziehen.

- Transpiration und Feuchtigkeit: Pflanzen transpirieren Wasser, was die Luftfeuchtigkeit erhöht. Die Bewässerungsstrategie und die Umgebungsfeuchtigkeit sind eng gekoppelt.

Ein fortschrittliches System würde diese Abhängigkeiten in einem zentralen Regelalgorithmus berücksichtigen, um optimale und energieeffiziente Zustände zu erreichen.

4.5 Fazit

Die Überwachung und intelligente Steuerung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 sind essenziell für die Maximierung des Ertrags und die Schaffung einer gesunden Wachstumsumgebung. Durch den Einsatz geeigneter Sensoren und Aktoren, gekoppelt mit durchdachter Regelungslogik, können Betreiber von Aquaponik- und Hydroponik-Systemen das Mikroklima präzise an die Bedürfnisse ihrer Pflanzen anpassen. Die nächste und abschließende Episode dieser Serie wird sich mit der Alarmierung, Fernüberwachung und Datenanalyse befassen, um das System zu perfektionieren und stets im Blick zu behalten.

Ihr Eigenbau

Eine Serie, die sich auf die technischen Aspekte der Optimierung von Aquaponik- und Hydroponik-Systemen konzentriert, mit einem starken Fokus auf DIY-Lösungen, Sensorik, Automatisierung und Datenanalyse. Jede Episode bietet konkrete Anleitungen und Projektideen.